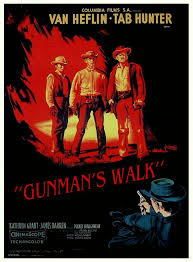

Le Salaire de la violence, Gunman’s Walk, États-Unis, 1958, Phil Karlson, 1h37, couleur (Technicolor), format 2.35, 35 mm

« Petit » maître Karlson

D’abord accessoiriste chez Universal, Karslon, fils de l’actrice populaire irlandaise Lillian O’Brien, a été monteur, assistant-réalisateur pour Costello et Abbott, producteur associé puis réalisateur de courts métrages. Passant de la série B, dont des films historiques qu’il détestait tant les scénarios étaient nuls, à des productions plus friquées, notamment des films noirs (L’inexorable enquête, Scandal sheet, 1951, d’après un scénario de Sam Fuller, Le quatrième homme, Kansas city confidential, 1952, inspiré d’un fait divers, The Phenix city story, 1955, Le tueur de Chicago, The scarface mob, 1959, film tiré du pilote réalisé un an plus tôt pour une série télévisée, par la suite devenue célèbre, Les Incorruptibles, The untouchables, 1959-1963, Justice sauvage, Walking tall, 1973, un thriller violent inspiré d’une histoire vraie, un succès commercial qui se révèlera être son film le plus connu), Phil Karlson (1908-1986), une soixantaine de films sur le paletot, appartient, avec Don Siegel (L’Inspecteur Harry, Dirty Harry, 1971) ou Joseph H. Lewis (Gun crazy, Gun crazy : Le démon des armes, 1950 ), à la clique des petits maîtres américains.

Les studios ont perdu leurs réseaux de salles : ils n’avaient plus besoin de films de remplissage bon marché ; le western pouvait passer à la catégorie A et gagner en maturité. Déjà dans Le gagnant du Kentucky (Black gold, 1947), il avait une position forte contre les préjugés raciaux avec le portrait chaleureux de gens tués par des blancs avec Anthony Quinn et sa femme avec qui il vit. Des parents adoptent un chinois dont les géniteurs ont été tués par des blancs. Dans The big cat (1949), il réplique à Les raisins de la colère (The grapes of wrath, 1940, John Ford), un film social dont il est fier tout comme le western qui nous occupe. Dans les années 50, l’Amérique se relève aussi des guerres et commence à remettre en question l’ordre établi. Le mouvement pour les droits civiques commence. Cinéaste engagé, Karlson s’est très tôt intéressé à la politique, abusant de gros plans ici magnifiés par le paysage de Patagonie (Circle Z Ranch) et d’autres endroits en Arizona en un Cinémascope éclatant grâce au Technicolor, à l’éclairage et au cadrage du grand Charles Lawton Jr. Les travellings latéraux lors des poursuites à cheval impressionnent le spectateur, ivre de grands espaces. Plaisir d’une copie en 35 mm avec sous-titrage pour la séance, grâce à Sony Pictures est-il précisé. Selon Tavernier, qui touche un peu sa bille dans le domaine, c’est un film pas connu. C’est l’intérêt du festival : ce film en est l’acmé au milieu de sélection moyenne cette année, les autres westerns choisis étant très connus.

Loi d’Hollywood, Karlson réalisa à la tv plusieurs épisodes de Waterfont (1954-1956) et s’occupa de la production et des scénarios des Incorruptibles (The untouchables, 1959-1963).

Loi, racisme et conflit de famille

Le western psychologique voire freudien (genre inauguré dès les années 40 avec La Vallée de la peur, Persued, 1947, Raoul Walsh ; La Vallée de la vengeance, Vengeance Valley, 1951, Richard Thorpe ; Coup de fouet en retour, Backlash, 1956, John Sturges qui creusa le sillon ; Les furies, The furies, 1950, Anthony Mann ; La Lance brisée, Broken lance, 1954, Edward Dmytryk ; Le Souffle de la violence, The violent men, 1954, Rudolph Maté, pressenti pour réaliser Le Salaire de la violence; Libre comme le vent, Saddle in the wind, 1958, Robert Parrish ; Le dernier train de Gun Hill, Last train from Gun Hill, 1959, John Sturges ; Le plus sauvage d’entre tous, Hud, 1963, Martin Ritt avec Paul Newman) est articulé autour d’un conflit de générations chez les Hackett (« – Savoir tirer est moins important que savoir quand on doit tirer.- C’est pas du tout la même chose quand t’as un homme armé en face de toi…») : deux jeunes sont joués par des idoles des jeunes (James Darren, alors habitué des films à la Gidget, 1959, Paul Wendkos, ici doux et rêveur – mais il sera aussi Spyros Pappadimos dans Les canons de Navarone, The guns of Navarone, 1961, J. Lee Thompson, sa meilleure incarnation selon lui-même, et Tab Hunter, à contre-emploi des rôles de jeunes premiers comme dans Collines brûlantes, The burning hills, 1956, Stuart Heisler) ; Van Eflin (dans 3h10 pour Yuma, 3:10 to Yuma, 1957, Delmer Daves, avec le même musicien George Duning, entre autres ; Tavernier le décrit comme un élève d’E. Decroux grâce à qui il devient un Charles Vanel américain) campe un cow-boy à la dur, king of gun, restant le premier pour le plaisir macho d’être le premier. Dès la première séquence, plutôt bonhomme, la tension est palpable : la tragédie est dans le fruit. Le père aiguise l’esprit de compétition, typiquement américain, en cherchant qui est le meilleur cavalier, lors d’une chasse au mustang, lorsque Ed pousse de sang-froid son rival indien intégré, le frère de Clee, dans un ravin où il meurt. Jugé pour assassinat, Ed est relaxé, à son grand dam à cause de la dépendance d’un père dont il voulait s’affranchir en le dépassant au lasso et au pistolet, suite au faux témoignage d’un maquignon véreux (Ray Teal) qui, en échange de ce parjure, se fait offrir en pot-de-vin quelques chevaux par Lee, dont l’un superbe, d’un blanc immaculé, dompté par Ed pour son frère. Mais, victime de la spirale de la violence, soulignée par des bagarres âpres par des hommes teigneux, dans laquelle Ed s’est enfermée, le corrompu se fait descendre par Ed. Le scénariste Frank S. Nugent développe des thèmes déjà abordés chez John Ford (Fort Apache, Le massacre de Fort Apache, 1948, La charge héroïque, She wore a yellow ribbon, 1949, L’homme tranquille, The quiet man, 1952, La Prisonnière du désert, The searchers, 1956), mais de façon plus fine, avec des dialogues au cordeau. Comme dirait Renoir, chacun a ses raisons.

La société, toute en nuance, est incarnée par le shérif (Robert F. Simon), son adjoint (Mickey Shaughnessy, le boxeur l’année précédente dans La femme modèle, Designing woman, 1957, Vincente Minnelli), l’agent aux affaires indiennes (Edward Platt), le juge (Will Wright). Le shérif tente par tous les moyens de faire respecter la loi sans effusion de sang, tenaillé entre son estime pour les Hackett et la paix de la ville. Son adjoint est un ex-boxeur qui prend sur lui, fait des efforts pour essayer de remettre le jeune chien fou, « a rebel without cause », dans le droit chemin. Le représentant aux affaires indiennes n’est enfin pas caricaturé puisqu’il s’agit d’un homme noble et défendant les indiens qu’il a en charge. Le docteur et le juge sont également complexes.

Jamais le racisme quotidien contre les Indiens, qui cohabitent avec les blancs, n’a été montré de cette façon. Le plus jeune, Davy (James Darren), s’émancipe de la tutelle du père en refusant l’usage de la violence et, ce qui ne gâte rien, tombe amoureux de Clee (Kathryn Grant, miss Bing Crosby à la ville), une métisse. Le scénariste Frank Nugent développe, d’après une histoire de Ric Hardman, les thèmes chers également à John Ford, comme dans La Prisonnière du désert (The searchers, 1956), mais de façon subtile, avec des dialogues d’une intelligence peu commune.

Une perle

Il est temps de rétablir la réputation de ce film accueilli tièdement par les critiques et omis des anthologies du western alors que Karlson en fit 7, certes de série B. De l’eau a coulé sous les ponts. Surtout que, selon la légende, le film aurait tiré des larmes au patron de la Columbia, Harry Cohn, doté d’un cœur de marbre. Sa description de la société d’alors fait preuve d’un réalisme qui anticipe bon nombre de néo-westerns des années 60-70.